在閱讀此文之前,辛苦點擊一下右上角的「關注」,既方便您進行討論和分享,又能給您帶來不一樣的參與感,感謝您的支持!

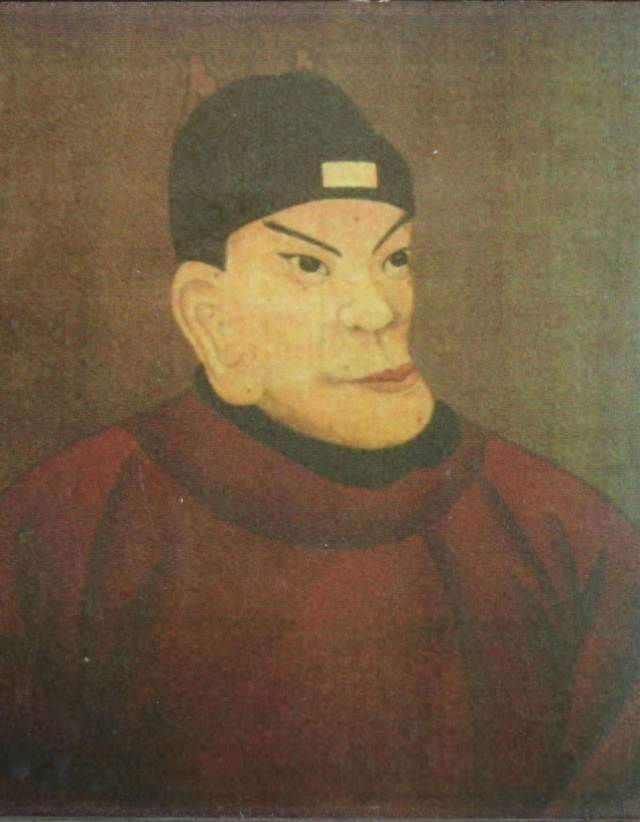

來源/古風文史作者/古風文史朱元璋和雍正都是一代明君,朱元璋是「草根」出身,本應更明白民生之疾苦,所以在反腐這條路上下了苦功夫,可是為什麼他殺了十多萬貪官,最后貪官卻越殺越多;反觀雍正只用了2招就藥到病除,超過了朱元璋努力多年的結果,原因究竟在哪里?讓我們一起來一探究竟。

腐敗一直是權力的掌握所衍生出來的弊端,反腐倡廉也都是從前的君主現在的政府所一直致力于解決的問題。解決腐敗問題,可以端正當權之人的不正之心,并且對其他人起到警示作用,百姓亦可獲得既得的利益。

朱元璋窮苦出身,至正三年,朱元璋時年15,濠州發生旱災,后又在一年內發生了嚴重的蝗災和瘟疫,他的父親、大哥和母親先后因災害去世。

當時家徒四壁,既沒有錢財買棺槨,又沒錢買安葬親人的土地,如史料記載:「殯無棺槨,被體惡裳,浮掩三尺,奠何肴漿!」最后鄰居解救了朱元璋的困境,給了他們一塊墳地。

朱元璋后與二哥一家分開,各自謀生、云游四方。

后面朱元璋去一座寺廟投奔高彬和尚,剃度后日日在寺廟中做苦差事,苦不堪言,不久后當地鬧饑荒,朱元璋只好離開寺廟去往他處謀生。

稱帝前的朱元璋深受貧窮的苦難,他登基后為了不讓百姓也過他那樣的苦日子,所以決心治貪反腐,但適得其反,手段之多、之狠讓眾多官員叫苦天天。

明朝初年發生了「四大案」,一為洪武十三年的胡惟庸謀叛案,二為洪武十五年的「空印案」,三為洪武十八年的郭桓貪污案,四為洪武二十六年的藍玉謀叛案。

《明史·刑法志》中記載:「帝疑北平二司官吏李彧、趙全德等與桓(郭桓)為奸利,自六部左右侍郎下皆死……系死者數萬人。」

此案牽連甚廣,「帝疑」有罪,被處以死刑者有數萬。

一案中貪污者有數萬人,這幾乎是不可能的現象,更別說是數萬人處以「死刑」。

朱元璋為政時期處置貪污腐敗的程度可見一斑了,可這種嚴苛的制度已經有濫殺無辜、不理事實、為「殺」而「殺」的嫌疑了,極度不利于朝堂政局發展。

第一案的發生為朱元璋統治初期,此案的發生無疑推動和加速了他治理貪污,至第四案的發生,為朱元璋在位末期,本應政治清明的官場卻「貪官一片」。

正如《明史》魏觀等傳贊所云:「明太祖懲元季吏治縱弛,民生凋敝,重繩貪吏,置之嚴典。」朱元璋治貪手段主要體現為如下三方面。

第一,朱元璋認定的貪污標準極低,只要貪污數額超過六十兩,便會被梟首剝皮。據葉子奇《草木子》記載:朱元璋嚴于吏治,凡守令貪酷者,許民赴京陳訴。贓至六十兩以上者,梟首示眾,且剝皮實草。府州縣衛之左特立一廟,以祀土地,為剝皮之場,名為皮場廟。官府公座旁,各懸一剝皮實草之袋,使之觸目驚心。

六十兩在當時是什麼概念?在朱元璋時期,一品大員的年俸祿約為兩百兩銀子;九品官員的年俸祿則大約為十五兩銀子。

也就是說假如一品大員構成了貪污,則只貪污了年俸祿的三分之一不到;若九品大員構成貪污,則只貪污了四倍的年收入。由此可見,朱元璋設定的貪污標準是十分嚴苛的。

第二,制定嚴格的法律制度,親自參與編寫了重刑法令《大明誥》,用來對貪官處以酷刑,而這本書中記載最多的同樣也是酷刑,如凌遲等。朱元璋自述道:「吾治亂世,刑不得不重。」(《明史·刑法志》)

六十兩在當時是什麼概念?在朱元璋時期,一品大員的年俸祿約為兩百兩銀子;九品官員的年俸祿則大約為十五兩銀子。也就是說假如一品大員構成了貪污,則只貪污了年俸祿的三分之一不到;若九品大員構成貪污,則只貪污了四倍的年收入。由此可見,朱元璋設定的貪污標準是十分嚴苛的。

當時為了推行這本書,朱元璋將其設定為學堂必備之書,科舉考試中也必考之書,可見這本書的重視程度。

第三,鼓勵百姓舉報貪污官員。對舉報貪污官員的百姓進行獎勵,并大力推行此項政策。

根據保守估計,朱元璋在貪污「四大案」期間,一共殺了15萬人,其中包括約2萬官員。而據史料記載,燈飾在朝官員數量大約也在2萬左右,可以說明朝官員,大致被殺了個遍。

大量官員被處以死刑的同時,也導致了官場無人、青黃不接的境地,有才者被殺,職位空缺或濫竽充數。在吸收新一批官員進入官場時,可能會招入無德無才之人,新一輪的貪污腐敗之風可能會因此滋生。

在朝官員恐因貪污或其他人而有所牽連以至招來殺身之禍,皆戰戰兢兢不敢言。至此,有才之人不敢說,無才之人不會說,朝堂局勢不明朗。

朱元璋曾說:「惡人不以為意,仍蹈前非。」說明他已經意識到自己的反腐政策并不管用,不能對腐敗行為有所遏制,甚至貪污趨勢更加明顯。

在朱元璋的嚴厲手段之下,貪官數量不減反增,竟形成了滿朝文武大半貪官的局面,甚至在其駕崩后,明朝后世依然維持著這樣的局面,貪官一步步瓦解明王朝,這是最后明王朝滅亡的原因之一。

到了清朝,雍正帝勵精圖治,為避免重蹈覆轍,他認真分析研判明朝滿朝大半貪官的原因,并總結認為,治理貪污腐敗要從根源做起,法律與獎勵并行,如洪水泄流一樣,將洪水排出去才能解決隱患,一味堵著只會讓局面越來越嚴重。

雍正帝的反腐行動總結起來主要有兩點,一是「耗羨歸公」方法,二是「養廉銀」制度。兩者雙管齊下,共同發力,主要目的是為了打擊地方官吏的任意攤派行為。

清朝的稅收制度主要包括田稅、丁稅以及工商稅三個部分,「耗羨歸公」一般歸于田稅中。耗羨歸公,又被稱為火耗歸公,通俗解釋就是朝廷計算「火耗」比例以此納入正常稅收。

古代征稅時一般先收集糧食,糧食轉化成銀兩,最后才轉化成官銀。在這過程中必定會產生或多或少的損耗,如虛報糧食重量或昧下小部分糧食,制作銀兩或者官銀的時候謊報消耗數量,而這每一步都給了官員從中貪污「油水」的可乘之機,是除去法律規定的稅收之外無定例可循的附加稅。

為了減少官員貪污,為了百姓不為其貪污行為買單,雍正帝登基第二年出台了此項規定,并設置了機構統計和調派官員監督,統計各地火耗,切實降低官員從中牟取利益的行為。

此舉集中了征稅權力,減輕了百姓額外的負擔,對整治管理以及減少貪污有著積極的作用。

第二個「養廉銀」制度,其主要是將國庫中所存的一部分銀兩用來獎勵政績優秀的官員,用「錢」遏制人貪婪的本性,從源頭解決問題,刺激出現清廉官員。

當然,「養廉銀」所發放的銀兩的數額有一定的考慮標準:考慮官員官職的高低,考慮所任職事務是否繁瑣,考慮受否有其他經濟來源,考慮官員所在地區是否富庶。

但由于雍正年間,該制度才剛剛開始實行,其內容并不完善,發放數額也因此沒有定論。

這項制度很好的解決了官員俸祿低的問題,據史料記載,清朝初期官員俸祿沿襲明制,俸祿較低。同明官員面臨的情況一樣,官員日常開支除去衣食住行的固定開支以外,還有日常打點、應酬、送禮、裝點門面的不定數量的額外開支。

「養廉銀」不但能夠遏制住人「有權就貪」的本性,還能供給額外支出開銷,使「不想貪,但不得不貪」的官員數量有效減少。

朱元璋設置了如此重刑,殺了十多萬貪官卻遏制不住貪污之風,為何雍正卻做到了呢?歸根到底是他們的思想不同。

朱元璋出身草根,且在稱帝之前一直受貧窮苦難的折磨,餓殍遍地、民不聊生,所以他上位之后便迫切開始從上而下的治理,從官員俸祿、低貪污腐敗解決問題,用強硬的手段治理以期望百姓生活狀況改變。

但是朱元璋出發點是「百姓」,問題也在「百姓」,正如上所述,百姓窮困潦倒,官員俸祿低,不能滿足自身日常所需,便開始朝著貪污的方向發展,形成「俸祿越低越談,越貪越窮」的局面,這與其初衷相悖。

而雍正帝出身帝王之家,更懂得權衡、平衡之術,加之其勵精圖治、體察民情,會有更深一層的考慮。

反腐倡廉,依靠的還有合理的機制,不能一味使用酷刑,要恩威并施,抓住「反對貪污要從人性上解決貪念」這一道理,實施雙層制約,懲治貪污的同時預防貪污,標本兼治。

同時,還要注意薪資酬勞問題,薪資不高,自然容易走歪門邪道,要制定合理的收入分配,讓官員安心辦事、廉潔奉公。

「以史為鏡,可以知興替」,歷史是一面鏡子。反腐倡廉是我們永恒的話題和使命,反腐要從實際出發,首先要滿足職場人員的基本需求,然后再獎懲并行,標本兼治,注意道德理論教育,不斷提倡反腐、提倡廉潔奉公。

最后,由于平台規則,只有當您跟我有更多互動的時候,才會被認定為鐵粉。如果您喜歡我的文章,可以點個「關注」,成為鐵粉后能第一時間收到文章推送。

文章由「古風文史」原創首發,已開通全網維權,未經允許,任何人不得以任何方式進行轉載、搬運,侵權必究!

版權所有,禁止轉載。 違者必究法律責任。